通过姚国坤,

能观察到中国茶文化真实的发展过程。

一生保持农民本色,与一片茶叶相守相伴,这是我眼中的姚国坤。

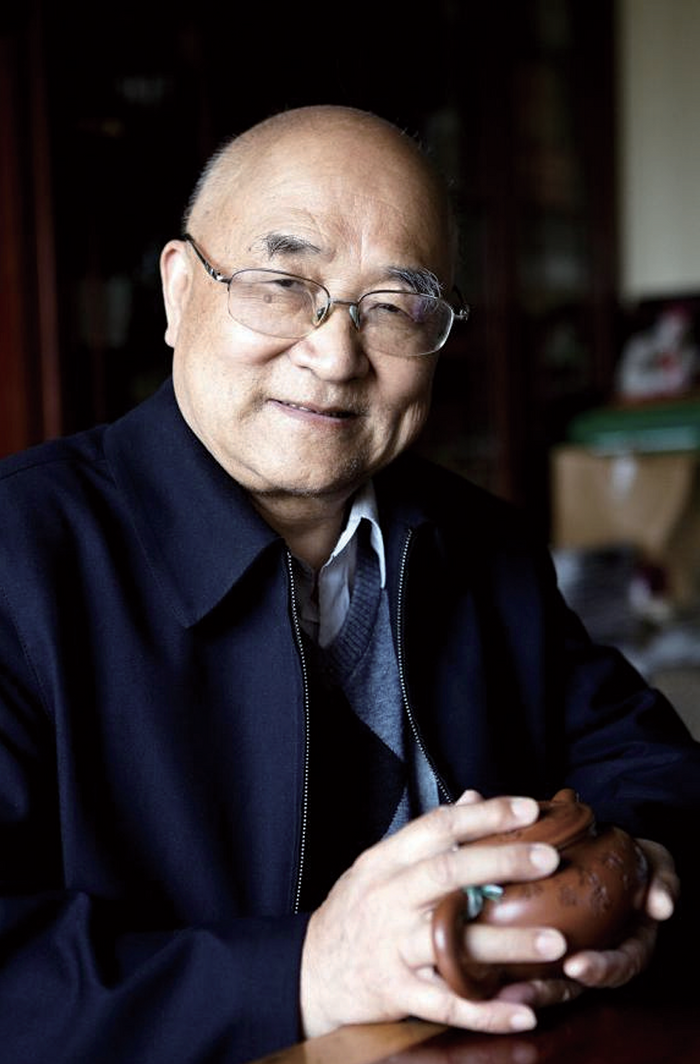

姚国坤今年88岁了,在我的印象里他一直是个充满亲和力的可爱老头,前些年总戴着一顶红色八角帽,如今干脆光头亮相。要是统计他的面部表情,一定是笑脸最多,以至于他的面部肌肉结构与笑口常开的布袋和尚相似。他一开口说话,北方人可能需要翻译,口音七成是余姚腔、绍兴腔、杭州腔,还调和一点非洲马里共和国的味道,另外三成是普通话。但他嗓音洪亮,幽默风趣,特别是做学术演讲,中气十足,抑扬顿挫,威风凛凛。这一口极不标准的普通话不仅成为他的一个标志,更被他丰富的人生经历与学识酝酿成为一种魅力,全国乃至全世界都争相邀请他去讲学。

最近一次到浙江省杭州市学院路姚国坤的家中看望他时,见到墙上多了一副书法对联:“朗朗乾坤解渴方为真学问,悠悠家国饮茶乃是大文章。”对联写得妙,不仅道出了饮茶解渴的普世意义,还有“乾坤”胸襟、“家国”气度与“真学问”“大文章”的境界,并暗藏着“国坤”的大名。

对联正对着客厅,客厅里不设茶席,没有电视,一张堆满书稿的大木桌是姚国坤平日里写作和审稿的地方。偶有客人来家中拜访,木桌便暂时充当起茶桌的角色。姚国坤年纪大了,行动缓慢,撑着桌案、耸着双肩站起来,非要亲自为我倒茶,阻拦不得。茶很简单,酱油色,煮着浓浓一壶,20世纪90年代的老式茶杯里是无论如何用力都洗不掉的茶垢。家中的柜子里多是奖杯、奖状、证书,大多码放堆砌,并非展示,这一切或许与当下人们对“茶文化”空灵高雅的想象截然不同。

因为长期伏案工作腰椎间盘突出,姚国坤必须坐硬木凳子,他从晚年开始使用电脑写作,不会打字就用手写板,颤颤巍巍写出一个字再点击确认,春蚕吐丝般写就了中国茶文化数百万字的文化版图。

我对茶文化的认知始于2006年,彼时中国第一所茶文化学院正在萌芽中,姚国坤是建院的元老,而我也供职于此。懵懵懂懂地追随师长们投身茶文化教育时,我也逐渐开始将兴趣转向茶人,特别是像姚国坤这样具有代表性的茶文化研究者,并从“个人生活史”的认识层面加以记录和观察。

现代社会科学无一不是在认识社会生活,只是从不同角度界定不同的研究对象,最终所关注的是人们在某一生活领域中的作为,这适用于“茶界—茶人”的相互关系。茶文化联结着每一个茶人的生活故事,而姚国坤的生活更是充分地联结着外部世界、公共空间与历史叙事。甚至可以说,通过这个人物,能观察到中国茶文化真实的发展过程。

阿坤的“茶缘”

1937年,姚国坤出生在浙江省余姚市北部靠杭州湾南岸的小曹娥镇,家人唤他“阿坤”。

茶的故事神秘又浪漫,但现实很悲惨。阿坤出生后,祖孙三代八口人住在三间茅草房里,全家的生计除了靠二亩八分田以外,就是父亲做些肩挑的小买卖,这种生存处境一直持续到1952年。11岁那年,母亲离世,在拥有铭记一些事物的能力的年纪,阿坤记住的是母亲的死亡,贫病无奈,像一根稻柴。

在这个不识字的农民家庭中,却出了一位“异类”。这个人给了阿坤改变自己命运的机会,他就是阿坤的伯父,传奇的“武林侠客”姚电侠。在阿坤的眼里,伯父是个武学奇才,勤学苦练到20多岁时成为上海精武体育总会的总教练。伯父见多识广,他告诉阿坤:“要改变命运,读书是一条路子,它能管用一辈子。”这个念头在阿坤幼小的心灵中占据了全部位置,他多次向父亲表达出想去读书的愿望,那时他的想法很简单,无外乎吃饱穿暖,摆脱苦难、贫穷的生活。

阿坤的父亲是个老实厚道的农夫,在阿坤断断续续读完小学后,父亲痛下决心,把用来修补茅草房的木料和家中仅有的一个菜橱扛出去变卖,勉强为儿子凑出读中学的学费。去念中学了,不能没有像样的衣服,父亲从亲戚那里借了一块卡其布,为阿坤做了一件“列宁装”,放书的箱子是从农村供销商店要来的装肥皂的木板箱。可是还缺一双像样的鞋子,继母用土布当鞋面做了一双,但土布都是有花纹的,穿出去不像话,继母就借来墨汁把鞋面涂成黑色。阿坤穿着这双鞋,由二舅父挑着“肥皂箱子”和铺盖,走了八十多里路到邻县上虞驿亭,通过白马湖边的一条羊肠小道来到春晖中学,此时汗水早已把鞋上的墨汁化开。

追忆这段往事时,姚国坤没有丝毫辛酸,反而大笑道:“那天鞋子一脱,一双脚全是黑色的,好像烤焦的猪蹄子一样!”那一年是1952年初春,一切都是欣欣向荣。

阿坤此生参加过两次高考,第一次填报志愿时,他对此一无所知,便把自己听到过的大学写了个遍,清华大学、北京大学、浙江大学……最后以落榜告终。1958年的高考开始时,阿坤对事业方向的选择有了新的认识。经过深思熟虑,他填上了第一志愿——浙江农学院茶叶系。

阿坤进入茶叶系并取得后来的成就,绝非有什么家学渊源、文化底蕴。恰恰相反,他是在海滩边喝池塘水长大的,从未喝过一口茶,甚至连茶树长什么样子都没见过,更不用说懂得茶这片神奇的树叶有着与中华文明等长的历史与说不尽的魅力。选择农业的大方向他是清楚的,但是农业当中选择茶叶还是有命运女神发挥作用。

在当时,浙江农学院茶叶系是以浙江大学农学院为主体,加上复旦大学茶叶系的一部分,于1953年单独成立的专业。阿坤了解到该专业建立才五年,且有一批彼时中国顶级的茶叶专家任教时,觉得茶叶作为农业中最可贵的经济作物之一,将来势必大有作用,肯定需要人才。三百六十行,行行出状元,自己只要肯吃苦,也许能做出一点门道。

就这样,阿坤以优等成绩考入浙江农学院茶叶系,命运将质朴憨厚的少年与茶叶连接在一起,至此,属于姚国坤的茶叶人生开始了。

“中茶所”新来的年轻人

1962年,姚国坤迎来了他的毕业季,在大学里品学兼优的他深受老师们的青睐,因此被选定留校任教。彼时由于缺乏研究生的概念,凡是留校任教的人都要再脱产读一年进修班,正赶上浙江农业大学茶叶系与中国农业科学院茶叶研究所进行了“系所合并”,因此姚国坤进修期满后,便去了中国农业科学院茶叶研究所报到上班。

当时的党总支书记赵学廉知道姚国坤是一个很有活力的年轻人,就指定他做了时任中国农业科学院茶叶研究所筹建组副组长、栽培研究室主任李联标的助手,拜其为师。就这样,姚国坤坐进了又一位恩师的办公室,办公桌面对面,协助老师做实验,下农村、去田间,一起搞科研。

1963年10月,初入中国农业科学院茶叶研究所的姚国坤作为知识分子要下田间,接受贫下中农再教育。在浙江富阳的受降公社期间,姚国坤与当地茶农同吃、同住、同劳动,共同商讨老茶园改造事宜。白天与农民在茶园劳动,姚国坤吃得起苦。但一碰到实际问题,他这个在大学茶树栽培课考“满堂红”的学生就犯难了。大片茶园,土壤流失严重,肥力严重不足,再看满园有大有小、有疏有密、有高有矮、有健有弱的茶丛,如何改造?无从下手。那就还是得开会讨论,请教李联标老师和农民们。

下放期间,姚国坤的住家是个中农家庭,在当地的生活水平还算不错,可每到吃饭时姚国坤都很拘束。住家以为他饭量小,到处说这个城里来的大学生肠子细,吃饭一碗半就饱了。其实对于二十多岁的姚国坤来说,吃满满三碗饭都是小意思,可当时食油、猪肉,甚至豆腐都是定量的,他是不敢吃饱。实在饿了,就偷偷吃半块未婚妻藏在他手拎包里的绍兴香糕。

那时,姚国坤每个月的工资是53元,而当地一个全劳力的农民,劳动一天10个工分,也只有5角钱。所以,每当他们一早背着畚箕去拾狗粪、牛粪时,农民就笑着说:“如果我们也有你们这么高的工资,整天拾狗粪也愿意!”姚国坤始终记得这句话,茶农的生活有多苦,农民有多苦,笑话说完是心酸。

姚国坤从小过惯苦日子,白天辛苦劳动,吃不饱饭都能忍受,最要命的是晚上。住家给的硬板床搭在一口棺材上,而自幼丧母的姚国坤最怕黑暗,虽然是一口为老人准备的空棺材,也足以吓得他“彻夜无眠恨漏长”。但姚国坤还是咬牙坚持了下来,硬是在棺材上睡了一年,才搬到一个小茶场居住。

下放的岁月里,经历是可贵的,姚国坤经受了磨炼,学到了许多茶园管理的实践经验,深切体会了茶农的苦难,也与茶农建立了深厚的情感。

非洲种茶记

姚国坤平生第一次出国是在1973年,这源于他接到了一个艰难的任务——去遥远的非洲马里种茶。为什么会去非洲?事情要从头说起。

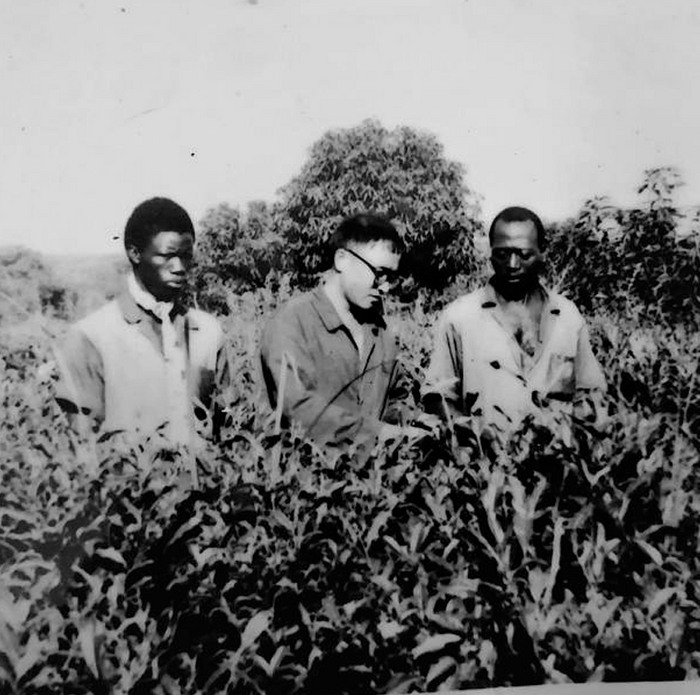

姚国坤(中)与非洲马里的技术人员交流。资料图

20世纪五六十年代,非洲不少国家取得独立,新生的非洲国家面临着发展民族经济、振兴文化教育的艰巨任务。马里是非洲最早独立的国家之一,独立后即与我国建交。我国政府将马里作为援助的重点国家,在农业方面,帮助马里人民扩大水稻生产,兴修水利,种茶叶和甘蔗。

中国是茶叶出口大国,每年向马里出口数千吨茶叶。一个茶叶出口国帮助一个茶叶消费国种茶,这在西方国家是不可想象的。然而社会主义的新中国就这样做了。我国政府派去了有经验的种茶专家,仅花了一年多时间就试种成功,三年后,马里开采了第一批茶叶。当时的总统凯塔品尝后认为茶叶质量上乘,派人专程送给好友毛里塔尼亚总统达达赫,据说此举促使犹豫不决的达达赫总统下决心与中国建交。中非友谊就这样一点一滴地积累起来,茶叶的种子在异国的土壤生根发芽,中非友谊也在中非人民心里生根发芽。姚国坤就是在这样的历史时期,成为新中国早期援非的茶叶专家去了马里。在非洲的工作任务艰巨,生活环境艰苦。中国专家与国内的家人每月通信一次,家信由外交部信使队每月连同报纸一起从国内送到马里首都巴马科,茶场派车取回。信使队在马里会停留三天,姚国坤要马上写好回信再送去信使队。

1974年2—3月,姚国坤得了疟疾,高烧39度以上一直不退。在非洲工作,持续的高烧是一个很危险的信号。但他给妻子陈佩芳回信时,还是用颤抖的手和一贯幽默的口气写道:“不要挂念我,我身体很好,老虎都打得死!”其实他当时连写信的力气也没有了,他知道妻子一人在杭州工作,还要照顾两个年幼的孩子,辛苦可想而知,不愿再让她担心。

每月与家书一起送达的还有上个月的《人民日报》,这几乎是姚国坤唯一的精神食粮,每个月都苦苦等待,见字必读,就连报纸窄缝里已过期的北京天气预报也要一字不落地看一遍。那是身处海外的知识分子与祖国的血脉联系,也足见对祖国的命运忧患之深。

在当时,中国与马里政府签订了一个条约,要为当地种植100公顷茶园,完成每年100吨茶叶的产出,这样才能移交给当地政府。姚国坤到达马里时,当地的茶园面积已达标,但年产量100吨干茶的任务有待完成。经过考察,姚国坤认为整片茶园需要进行树冠改造,重新台刈,把每棵茶树都砍到80厘米左右。

茶树从两米多砍成80厘米,这在国内熟悉的自然条件下是完全可以做的。但在人生地不熟的非洲,砍掉之后万一长不出来怎么办?一旦有闪失,巨大的经济损失和政治风险谁来承担?于是姚国坤着手做了大量的调查,搜集当地的水文资料,研究当地的气候,查阅雨季和旱季时间,一点点地摸索规律,最终决定先用1公顷茶地做实验。茶树重新修剪后的一个多月,竟然一个茶芽也没发出来!这下姚国坤也急死了,如果是在中国,不用一个月,新芽早就抽出来了。于是他每天都跑去茶园仔细观察,发现茶树的秆子不干枯、拗不断且十分有弹性,这说明树干内有水分,茶树并没有死,想要发芽只能等待。这之后,每去一次茶园,姚国坤都在心里暗暗祈祷:“茶树啊,快发芽吧!”不知是不是他的执着感动了这些树苗,50多天后茶树终于长出一片齐刷刷、绿油油的新梢。

中国驻马里大使馆派经济参赞检查工作时,看着眼前的茶园改造范例赞叹不已,马里的官员也都翘着大拇指说:“密斯姚!阿加伊戈斯佩!”意思大概就是“了不起”。随后,姚国坤通过精密的计算,在保证茶叶产量的前提下,分批完成了所有茶园的改造。

1975年7月,顺利完成任务的姚国坤回到了阔别已久的祖国的怀抱。得知其回国的消息后,《人民日报》立即派出两名记者赶到杭州市西湖边北山路的新新饭店采访他,并在次月发表记录姚国坤在马里事迹的文章,题目为《在马里工作的日子里》。

从茶学到茶文化

20世纪80年代,姚国坤出任中国农业科学院茶叶研究所科技开发处处长,出色完成了国家重点课题“全国红黄壤土壤改良和利用”。在中国农业科学院茶叶研究所工作的36年中,姚国坤先后获得4个国家级、省部级科技进步奖,取得6项科研成果,成为茶树栽培学科带头人。国务院为了表彰姚国坤在农业技术方面作出的突出贡献,批准其从1993年10月开始享受国务院政府特殊津贴。

20世纪80年代末,这位茶学专家开始向茶文化学者全面转型,当时“茶文化”这个概念还没有被正式提出过。1989年姚国坤就已经将《中国茶文化》一书完成,但当时没有电脑,全靠手写,再校对、排印,正式出版时已是1991年。关于这本书,安徽农业大学茶文化研究所所长丁以寿教授等学者写过数篇文章,都认为《中国茶文化》是首部以茶文化冠名,并系统论述中国茶文化的专著,后来同样名称的专著出版了很多,但这是第一本,在当代中国茶文化历史上具有里程碑的意义。

姚国坤著《中国茶文化》其实并非偶然,而是与当时中国当代茶文化的复兴不可分割。茶文化在中国经过数千年的积淀后,到20世纪80年代末90年代初时,这块文化土层的地气已经全面暖了起来,如雨后春笋般蓄势待发。

1993年11月,当时的农业部正式批准成立中国国际茶文化研究会,这个组织成为中国推动茶文化研究与茶文化国际交流与传播的权威机构。1996年下半年到2019年期间,姚国坤先后协助中国国际茶文化研究会筹备了十届大型“国际茶文化研讨会”。此外,他还参与组织各种大型专题国际会议十余个,为茶文化在世界范围内扩大影响力起到了推动作用。

在姚国坤等一代茶人的努力下,中国茶叶及茶文化的产业得到了发展与提升。中国许多地方的名茶,如西湖龙井、安吉白茶、福鼎白茶、云南普洱,历经深入的文化挖掘后声名鹊起。贵州湄潭的茶产业、河南信阳毛尖茶产业的发展,也都与姚国坤为代表的茶人学者的努力紧密相连。

据2000年统计,全国有历史传统名优茶、当代创新名优茶1000余种。经过20多年的发展,目前全国有名优茶2000种以上,自2020年以来,全国名优茶产量一直保持在总产量的45%—50%,产值占总产值的75%—80%。随着人民生活水平的提高以及文化生活需求的提升,全国名优茶将成为中国茶产业的“半壁江山”,进一步受到生产者的关注、消费者的关心。

除了早年支援非洲马里种植茶叶,帮助巴基斯坦建设茶叶中心以外,姚国坤弘扬茶文化的经历随着他的不断探索日益丰富。他四处奔波,全国各地的产茶区和销茶区几乎都留下了他的足迹。而在国外,姚国坤则重点考察了日本和韩国,分别出访十余次,新加坡、马来西亚等东南亚诸国也不陌生,为整个东亚茶文化圈在当代形成友好的交流氛围作出了贡献。

姚国坤称自己是“书呆子”“写字匠”。“写字匠”这个称谓令我印象深刻,这么多年来姚国坤在我的眼中确实是这样一个平易而辛劳的形象。虽是德高望重之辈,但到任何地方考察都能与身边的人拉些家常话,很少大谈学术与专业,这与许多夸夸其谈的“大师”颇为不同。只有请他正式发言时,他才会谈出非常专业的内容。他的勤奋著书几十年如一日,埋头苦写,如“老蚕吐丝”般将各种茶文化方面的所见所闻付诸笔端。他的研究与写作是匠人精神的体现,著书立说却从不见他搞作品研讨会、发布会,也未曾因一词一句与谁大打笔战、一争短长。他在乎自己的著作,一丝不苟,但书出版后便不再管发行、宣传、销售等,而是早已投入下一阶段的研究与写作。

写书不仅是姚国坤的工作,也是他的乐趣。大约从60岁开始,无论双休日、节假日,他都会坐在家里埋头写作。一杯茶、一支笔,不以为苦,自得其乐。姚国坤曾给自己规定,每天至少写2000字,如此坚持二十多年。他说这是农民种地的精神,笔耕不辍。他编著出版的书大约有70多种,加上主编的版本总共近100种,叠起来究竟有多高谁也没试过,要说“著作等身”并非言过其实。八旬山河茶又新,2020年3月,姚国坤晚年最重要的学术著作《中国茶文化学》出版发行。其实,姚国坤内心深处对《中国茶文化学》这个命题已经有了三十多年的情结,早在1989年他写完《中国茶文化》,就从未停止在这五个字后面加上一个“学”字的努力。

21世纪初,随着茶文化事业在全国范围内的兴起,根据当时形势发展和学科建设的需要,2003年姚国坤率先在浙江树人大学筹建了应用茶文化专业,被专聘为系主任、教授。2006年,又在浙江农林大学筹建了茶文化学院,被聘为副院长,负责学科设置和师资培训及对外宣传联络。目前,两校的茶文化教育工作开展顺利,发展迅速。

姚国坤的前半生处在中国茶叶一路从民国进入新中国时期,他作为一个承前启后的人物,承接着吴觉农、庄晚芳、李联标等人物所开创的事业,也有属于他这一代人援助“第三世界”植茶的带有强烈历史标记的经历。他的后半生,伴随着改革开放四十多年的发展,著书立说、教书育人、社会活动,成就卓著,而这一切始终没有离开过一个“茶”字。

(作者系厦门大学中文系博士后,中国国际茶文化研究会学术委员)

作者:潘城

名家简介

姚国坤,1937年10月生,浙江余姚人。曾任中国农业科学院茶叶研究所科技开发处处长,先后兼任中国国际茶文化研究会常务副秘书长、中国茶叶流通协会专家委员会副主任、浙江茶叶学会副理事长、浙江茶文化研究会副会长等职。现为中国国际茶文化研究会学术委员会副主任、中国茶叶博物馆专家委员会委员。发表学术论文250余篇,出版著作百余部。先后4次获得国家级、省部级科技进步奖,被授予“国际茶文化杰出贡献茶人”“杰出中华茶人终身成就”等荣誉称号。享受国务院政府特殊津贴。

来源:人民日报,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除